Le Protectorat français au Maroc, qui dura de 1912 à 1956, est l’une des étapes les plus significatives de l’histoire moderne du pays. Cette période, marquée par l’influence coloniale française, a eu un impact profond sur le développement politique, économique, et social du Maroc. Bien que le protectorat ait permis au pays de moderniser certaines de ses infrastructures, il a également engendré des conflits, des tensions sociales et un nationalisme croissant qui ont conduit à l’indépendance du Maroc en 1956.

Le Contexte historique et la mise en place du Protectorat

Avant le début du protectorat, le Maroc vivait une époque de grande instabilité, en particulier au début du XXe siècle. Le pays était traversé par des luttes internes entre les tribus et une monarchie en difficulté. Sur le plan international, le Maroc était considéré comme un territoire stratégique par les puissances européennes, en raison de sa position géographique et de son accès à la mer Méditerranée et à l’Atlantique. La France, la Grande-Bretagne, l’Espagne et d’autres puissances coloniales cherchaient à étendre leur influence sur le pays.

L’Empire Ottoman, qui avait une influence importante en Afrique du Nord, commençait à se retirer, et le Maroc se retrouvait isolé face à la montée en puissance des puissances européennes. En 1904, un accord entre la France et la Grande-Bretagne (le Traité d’Entente Cordiale) établissait les bases d’un contrôle français sur le Maroc. Cependant, la montée en puissance de l’Allemagne dans la région a provoqué des tensions, ce qui a conduit à la Crise d’Agadir en 1911. Cet incident a accéléré l’intervention de la France.

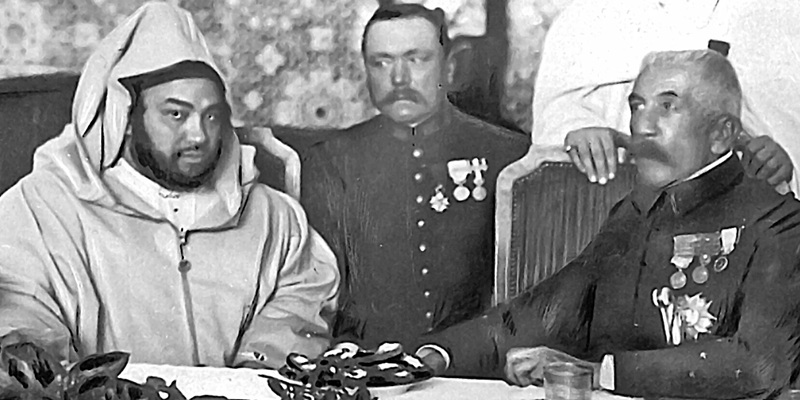

Le 30 mars 1912, sous pression internationale et avec l’accord de la dynastie des Alaouites, un traité fut signé à Fès entre la France et le Sultan du Maroc, Moulay Youssef. Ce traité établissait le protectorat français au Maroc, donnant à la France le contrôle sur les affaires extérieures, la sécurité, et la gestion économique du pays, tout en permettant au Sultan de maintenir une certaine autorité sur les affaires internes, bien que réduite.

Les Principes du Protectorat et la Division du Pays

Le protectorat français au Maroc était unique en son genre, car il préservait la forme d’un gouvernement marocain traditionnel tout en plaçant le pays sous la direction de la France. Le Sultan, tout en étant reconnu comme le chef spirituel et politique du pays, se retrouvait sous la tutelle des autorités françaises, qui gouvernaient à travers un résident général. Ce système permettait aux autorités françaises de contrôler de manière indirecte la politique et l’administration tout en maintenant les institutions locales en place.

Le Maroc était divisé en plusieurs zones de contrôle, avec la France dominant la majorité du pays. Cependant, le Sud du Maroc et les zones côtières étaient sous une forte influence espagnole. Cela résulta dans la création de zones de protection spéciales pour la France et l’Espagne. La zone française représentait environ 90 % du territoire, incluant des villes clés comme Marrakech, Fès, Rabat (qui devint la capitale du protectorat), et Casablanca.

Le protectorat ne se contenta pas de structurer le pays politiquement, mais aussi économiquement et socialement. Le gouvernement français instaura un contrôle direct sur les ressources naturelles, développa des infrastructures modernes, et encouragea l’exploitation de terres agricoles, ce qui modifia en profondeur le paysage économique marocain.

Les Conséquences du Protectorat : Modernisation et Inégalités

Le protectorat français au Maroc est marqué par une transformation rapide des infrastructures et de l’économie. La France entreprit de vastes projets de modernisation, tels que :

- Le développement des infrastructures : Le gouvernement français construisit des routes, des chemins de fer, des ports modernes, notamment le port de Casablanca, qui devint l’un des plus importants du pays, ainsi que des aéroports et des réseaux téléphoniques.

- L’industrialisation : L’implantation de certaines industries, notamment le textile, le ciment et la métallurgie, transforma le pays. Cela apporta des bénéfices économiques, mais aussi des inégalités sociales, car les populations marocaines étaient largement exclues des bénéfices de cette industrialisation.

- L’agriculture : La France encouragea l’exploitation des terres agricoles, souvent au détriment des paysans marocains. De nombreuses terres furent confisquées pour le développement des cultures de citrus, de blé, et d’olives, et les grandes entreprises françaises ou les colons européens en bénéficièrent.

Cependant, ces avancées se firent au prix de grandes inégalités sociales. L’accès aux droits civiques, à l’éducation et à des opportunités économiques était largement réservé aux colons et à une élite européenne. En revanche, la majorité de la population marocaine vivait dans des conditions précaires, soumise à une taxation lourde et à une exclusion des sphères de pouvoir.

La Résistance et le Nationalisme Marocain

Le nationalisme marocain commença à se manifester dès les premières années du protectorat. Les Marocains se sentirent peu à peu frustrés par la domination étrangère et les inégalités créées par la présence française. Plusieurs révoltes éclatèrent, principalement dans les régions rurales et les montagnes, dirigées par des tribus et des marabouts qui rejetaient l’autorité du Sultan, perçu comme un pion de la France.

Au fur et à mesure que le nationalisme se développait, des mouvements nationalistes plus organisés virent le jour, notamment le Parti de l’Istiqlal (Parti de l’Indépendance), fondé en 1944. Ce mouvement réclama l’indépendance du Maroc et la fin du protectorat. Le rôle du Sultan Mohammed V, qui incarna la résistance à la colonisation, fut déterminant. Exilé en 1953 par les autorités françaises, il devint un symbole de la lutte pour l’indépendance. Son retour triomphal au Maroc en 1955 marqua un tournant décisif dans la lutte pour la souveraineté.

L’Indépendance du Maroc (1956)

Face à la montée du nationalisme et aux pressions internationales, la France accepta de négocier avec les leaders marocains. En 1956, le Sultan Mohammed V obtint l’indépendance du Maroc, mettant ainsi fin au protectorat français. Le Maroc devint un royaume indépendant, et Mohammed V devint son premier roi.

Le Protectorat français au Maroc fut donc une période complexe et ambivalente. Si, d’une part, il a permis de moderniser certaines infrastructures et de promouvoir une certaine forme de progrès économique, d’autre part, il a exacerbé les inégalités sociales et renforcé l’exploitation des ressources marocaines. Le nationalisme grandissant et les luttes pour l’indépendance ont été les moteurs d’un changement radical, menant à la fin du protectorat en 1956. Le Maroc, sous la houlette de la dynastie des Alaouites, a su récupérer son indépendance, tout en intégrant certains des développements laissés par la France, mais en réaffirmant son identité et sa souveraineté.