Depuis plusieurs années, le patrimoine amazigh connaît une visibilité croissante dans l’espace public marocain. Langue, culture, arts, artisanat, toponymie, design graphique : les références amazighes sont de plus en plus présentes dans les médias, les institutions, la publicité ou même la mode.

Mais derrière cette mise en lumière se cache une réalité plus nuancée, faite de contrastes entre valorisation sincère et appropriation opportuniste, entre reconnaissance officielle et inégalités persistantes. Alors, la culture amazighe est-elle enfin honorée à sa juste valeur ? Ou reste-t-elle exploitée sans véritable respect de ses racines ? Éclairage.

📜 Une reconnaissance officielle… tardive mais symbolique

L’histoire du Maroc est profondément marquée par la présence millénaire de la culture amazighe. Pourtant, ce n’est qu’en 2011 que la langue amazighe (tamazight) est reconnue comme langue officielle dans la Constitution, aux côtés de l’arabe.

Depuis, plusieurs étapes importantes ont été franchies :

- Création de l’Institut Royal de la Culture Amazighe (IRCAM) en 2001

- Introduction de la langue amazighe dans le système éducatif, avec une généralisation progressive

- Adoption de la loi organique 26.16 (en 2019) fixant les modalités de mise en œuvre du caractère officiel de la langue amazighe

- Inclusion du tifinagh dans les panneaux de signalisation, les documents administratifs, les médias publics…

Autant de signes positifs d’une volonté de rééquilibrer les représentations culturelles dans l’espace public marocain.

🎨 Une culture en vogue : de la visibilité à la tendance

Aujourd’hui, l’identité amazighe est omniprésente dans des domaines aussi variés que :

- la mode : motifs traditionnels, bijoux amazighs revisités, tatouages symboliques

- le cinéma et la musique : émergence de jeunes artistes amazighophones

- les réseaux sociaux, où des influenceurs et créateurs de contenu mettent en avant leur héritage

- les festivals : comme le Festival Timitar à Agadir ou le Festival de l’Ahwach à Ouarzazate

Les symboles amazighs sont devenus des éléments forts de l’image du Maroc à l’international, parfois même utilisés dans des campagnes touristiques officielles.

🤔 Valorisation ou appropriation ?

Cette montée en puissance soulève une question de fond : cette visibilité accrue s’accompagne-t-elle d’un respect réel de la culture amazighe et de ses détenteurs ? Ou s’agit-il d’une instrumentalisation esthétique et commerciale ?

Plusieurs acteurs associatifs et militants amazighs dénoncent :

- Une « folklorisation » de la culture, réduite à ses aspects décoratifs ou festifs, sans mise en valeur de ses fondements historiques, linguistiques ou sociaux

- Une appropriation économique par des marques ou institutions, sans reconnaissance ni retombées pour les artisans ou communautés locales

- Un double discours de l’État, qui valorise l’identité amazighe à l’extérieur, mais peine à garantir des droits équitables en matière de langue, d’enseignement, ou de développement régional

🎙️ « On met du tifinagh sur les panneaux, mais nos enfants n’ont pas d’enseignants en tamazight dans leurs écoles rurales », témoigne un militant associatif du Souss.

🧑🏫 L’éducation, un pilier toujours fragile

L’un des principaux défis reste l’enseignement de la langue amazighe :

- Malgré son introduction en 2003, la généralisation tarde, et reste inégale selon les régions

- Manque d’enseignants formés, de manuels pédagogiques et d’heures dédiées

- La langue amazighe est souvent reléguée à un rôle secondaire, sans reconnaissance équivalente à l’arabe dans les examens ou la fonction publique

Tant que la tamazight ne bénéficiera pas d’un statut éducatif pleinement appliqué, les avancées resteront symboliques.

🏘️ Les territoires amazighs : entre marginalisation et résilience

Ironiquement, les régions à majorité amazighe (Moyen et Haut Atlas, Souss, Rif, Anti-Atlas) restent parmi les plus marginalisées du pays en termes de :

- Réseau routier et infrastructures

- Accès à la santé et à l’éducation

- Emploi et opportunités économiques

Malgré cela, ces territoires continuent de préserver et transmettre leur patrimoine à travers :

- la musique (Ahidous, Ahwach, Reggada, Izran…)

- la poésie orale (Amazigh n tmazirt)

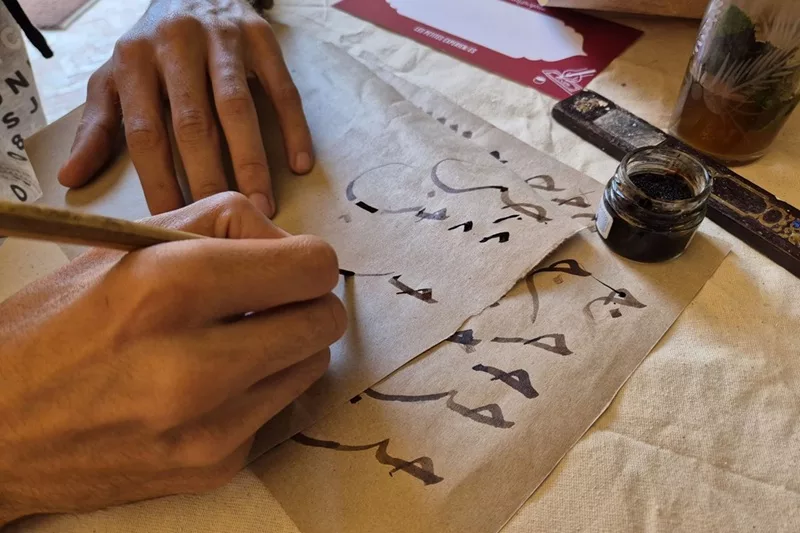

- l’artisanat (tapis, poterie, bijoux en argent, architecture en pisé)

🟢 Vers une valorisation durable et équitable ?

Pour que la culture amazighe soit réellement honorée, plusieurs conditions doivent être réunies :

- Intégrer la tamazight dans tous les niveaux de l’administration et des services publics

- Accorder des moyens réels à l’enseignement de la langue

- Protéger les droits culturels et économiques des communautés rurales amazighes

- Mettre en place des partenariats équitables entre marques, artistes, institutions et artisans

- Favoriser la transmission intergénérationnelle du savoir, à travers les médias, les écoles et les politiques culturelles locales

✍️ Conclusion : Entre fierté et vigilance

Oui, le patrimoine amazigh est plus visible et plus revendiqué que jamais. Il inspire, il rayonne, il s’exporte. Mais cette mise à l’honneur ne doit pas se faire au détriment de son essence. Valoriser ne signifie pas simplement exposer ou décorer, mais respecter, comprendre et transmettre, en impliquant celles et ceux qui en sont les gardiens depuis des générations.

Plus qu’un « style », le patrimoine amazigh est un pilier de l’identité marocaine plurielle. Il mérite plus qu’un hommage symbolique : il mérite une politique culturelle, sociale et économique à la hauteur de sa richesse.